TCFD提言に沿う情報開示

グリムスグループは、気候変動が事業活動に与える影響を分析し、適切に対応することで組織のレジリエンス強化を図るとともに、事業活動を通じた気候変動への取り組みを進め、積極的な情報開示を行います。

ガバナンス

グリムスは、気候変動を重要な経営課題の一つとして認識するとともに、気候変動を含めた環境の問題、労働環境や人材育成といった社会に関する問題など、持続可能性に関する基本方針や重要事項について総合的な意思決定を行い、経営戦略の策定などに活用するため、取締役会の下部機構としてサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、執行会議、各部門・グループ会社の責任者を加えた人員で構成され、定期的(年1回)に気候変動や人的資本など持続可能性に関するリスク・機会や目標とその進捗について確認及び審議しております。なお、経営陣は同委員会の構成員として気候関連事項をモニタリングしております。

また、サステナビリティ委員会にて審議された内容は定期的(年1回)取締役会に報告され、取締役会にて気候変動や人的資本など持続可能性に関する重要なリスク・機会、目標とその進捗について審議を行い、対応の指示及びその進捗に対する監督を行い、気候変動及び人的資本に関するガバナンスの強化を進めてまいります。

戦略

グリムスグループでは、シナリオ分析実施に際して、サステナビリティ委員会での気候変動に関する重要リスク・機会の特定と、それらが及ぼす具体的な財務的影響額の評価を行っております。

シナリオ分析として、2つのシナリオ(4℃シナリオ及び1.5℃シナリオ)を用い、2030年、2050年時点での当社グループの事業への気候変動起因の影響度合を考察いたしました。

今回実施したシナリオ分析の前提は以下のとおりであります。

| 対象期間 | 国内グループ全体 |

| 時間軸 | 2030年度、2050年度 |

| 対象温度シナリオ | 4℃シナリオ、1.5℃シナリオ |

| 4℃シナリオ | 1.5℃シナリオ | |

| 想定内容 | 21世紀末の世界平均気温が産業革命比で4℃上昇し、台風などの物理的被害が増加するシナリオ。政策・規制、技術開発は既存のまま推移すると想定。 | 21世紀末の世界平均気温の上昇を産業革命前比で1.5℃に抑えるため、脱炭素に向けた政策・規制の導入や技術開発が進展することを想定するシナリオ。 |

| 参照シナリオ |

|

|

シナリオ分析として、まずはバリューチェーン全体の気候変動リスク・機会を洗い出し、自社への影響が大きいと想定される項目を抽出いたしました。次に、抽出したリスク・機会の4℃および1.5℃シナリオの外部環境をもとに、財務影響の算定ロジックを整理し、必要なデータを収集して財務影響を算定いたしました。その後、各リスク・機会について発生可能性と影響度から重要度を評価し(注)、結果を踏まえて対応方針を検討いたしました。

- (注)

- 重要度評価は、影響度の評価(1~3)と発生可能性の評価(1~3)を掛け合わせ、大・中・小の3段階で評価いたしました。

影響度評価については、年平均成長率の想定から2030年・2050年時点の売上総利益成長を予測し、各リスク・機会の影響額が売上総利益の3%未満の場合は「小」、3~10%の場合は「中」、10%以上の場合は「大」といたしました。

当社グループにおける事業戦略の柱は下記2点です。

- ・エネルギーコストソリューション事業(2026年3月期よりエネルギーソリューション事業)は事業用太陽光発電システムの販売を拡大。

- ・小売電気事業は調達価格変動リスクへの対策を徹底し、安定的なストック収益へ。

シナリオ分析にて特定したリスクと機会と財務影響、及び対応方針は以下のとおりであります。

4℃シナリオにおいては、化石燃料の需要が引き続き大きいと想定されることから、卸電力市場による電力調達価格の増加リスクがあると認識しておりました。しかしシナリオ分析の結果、現在開発が進んでいる発電技術により調達価格の減少が見込まれると特定し、機会になり得るとの認識に改めました。1.5℃シナリオにおいては、脱炭素化に向けた炭素税や法規制の導入による対応コストの増加が考えられる一方で、脱炭素政策の推進による省・再エネ需要の高まりにより、太陽光発電システム、蓄電池や各種省エネ設備の販売機会が増大し、当社の企業価値向上の機会があると認識しております。

今後も継続的にシナリオ分析を実施することでさらなる精度向上に努め、分析により立てた将来見通しを経営戦略の検討プロセスに組み込んでいくことにより、不確実な将来世界に対応できるレジリエンス性を高めてまいります。

| 分類 | カテゴリ | 項目 | 自社への影響 | 4℃シナリオ | 1.5℃シナリオ | 対応方針 | ||

| 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | |||||

| 移行 リスク |

政策・法規制 | 炭素税 (調達時) |

原材料調達時のCO2排出に対する炭素税導入により、対応コストが増加 | 小 | 中 | 中 | 中 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 技術 | 新技術 | ペロブスカイト太陽電池や新しいタイプの蓄電池などの技術導入に遅れることにより、売上が減少 | — | — | 小 | 小 |

|

|

| 物理 リスク |

慢性 | 気温上昇 | 気温上昇により電力需要が高まり、電力市場における電力価格が上昇し、調達コストが増加 | — | — | 小 | — |

|

| 機会 | 慢性 | 気温上昇 | 気温上昇により再エネ技術が進展し、電力市場における電力価格が変動し、調達コストが減少 | 大 | 大 | — | 大 |

|

| エネルギー源 | 再エネ政策 | 再生可能エネルギーの需要拡大に伴い、太陽光発電システム、蓄電池の販売機会が増加 | 大 | 大 | 大 | 大 |

|

|

| 省エネ政策 | 省エネルギー政策の推進により、各種省エネ設備の販売機会が増加 | 小 | 小 | 小 | 中 |

|

||

| 製品・サービス | 新技術 | ペロブスカイト太陽電池や新しいタイプの蓄電池などの技術の導入による売上増加の機会 | — | — | 小 | 大 |

|

|

| 市場 | 系統用 蓄電池 |

電力ネットワークや再生可能エネルギー発電所へ電力を安定供給する系統用蓄電池の市場へ参入することにより、販売機会及び売上が増加 | 中 | 中 | 中 | 中 |

|

|

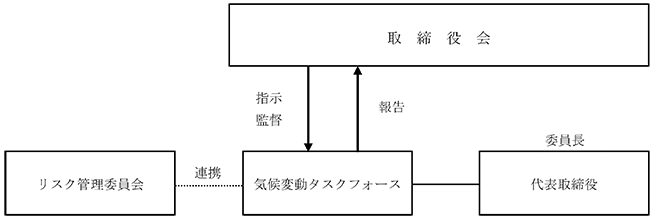

リスク管理体制

グリムスは、事業の継続的・安定的な発展のため、グリムスグループに経済的損失や事業の中断・停止、又は信用・企業イメージの失墜をもたらし、経営理念、経営目標、経営戦略の達成を阻害する可能性があるさまざまなリスクに対して、合理的なコストで適切な処理を行うことにより、リスク管理を行っております。平常時は、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、気候変動関連を含めた全事業上のリスクに関わる課題・対応策を協議・承認します。リスク管理委員会は原則として年2回開催し、テーマに応じて関連する従業員を招集いたします。また、必要に応じてリスク管理の個別検討課題ごとにワーキンググループを編成し、具体策を検討・実行します。気候変動関連のリスクに関しては、サステナビリティ委員会と連携し、気候変動や関連規制の動向をモニタリングしながら、リスクの特定及びその影響度の評価を行っております。

リスク管理委員会にて評価した内容は取締役会に報告され、取締役会にて報告された内容を審議し、最終的に重要課題として確定されます。確定された重要課題について進捗管理や見直しを都度行い、リスク管理委員会に対して必要な指示などを行うことで適切なリスク管理体制を構築しております。

指標及び目標

グリムスグループでは、気候変動対応の進捗管理するための指標として、自社企業活動によるCO2排出量(スコープ1,2,3)を設定し、毎年算定を行うとともに、その精度を高めてまいります。また、自社企業活動における2050年のカーボンニュートラルを目標とし、省エネ活動・再エネ導入等による自社のCO2削減を進めるだけでなく、事業を通じたCO2削減を通じ、社会貢献を行ってまいります。

スコープ1,2,3排出量(単位:t-CO2)

| 項目 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |

| スコープ1排出量 | 612 | 533 | 529 |

| スコープ2排出量 (マーケット基準) |

85 | 61 | 93 |

| スコープ2排出量 (ロケーション基準) |

91 | 70 | 88 |

| スコープ3排出量 | 36,112 | 36,320 | 37,729 |

- (注)1.

- GHGプロトコルを参照し、グループ全体を対象に算定しております。

- 2.

- 「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.7(2025年3月 環境省 経済産業省)」・「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベースVer.3.5(2025年3月)」・「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度/電気事業者別排出係数一覧 令和7年提出用」・「産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)グローバルGHG排出原単位」・IDEAv2.3に基づき算出しております。